|

El lenguaje y “lo místico” en el primer wittgenstein

Language and “the mystical” in early wittgenstein

Javier Antonio Torres-Vindas Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica https://orcid.org/0000-0002-0130-5979

|

|

|

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO |

ABSTRACT/RESUMEN |

|

Recibido el: 14/7/2025 Aceptado el: 18/9/2025

Keywords: Language, ethics, aesthetics, logical form, ineffable

Palabras clave: Lenguaje, ética, estética, forma lógica, inefable

|

Abstract: This article examines the relationship between language and "the mystical" in Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus, emphasizing its opaque nature and its ethical-epistemic implications. First, it analyses the pictorial theory of language: propositions are logical figures (Bild) that share a logical form (Logische Form) with worldly facts, yet their limits prevent the expression of an "ultimate meaning." Second, it explores "the mystical" as the ineffable: the very existence of the world (6.44) and its perception as a bounded totality (6.45), which can only be shown (6.522), not stated. Third, it derives ethical-aesthetic consequences: the metaphysical subject, as the limit of the world (5.632), attains happiness through an aesthetic contemplation that accepts the world without intervention (will outside the world, 6.373). Ethics and aesthetics converge in a contemplative stance toward the mystical, whose logical inexpressibility demands silence (7). Thus, the Tractatus transcends positivism by pointing toward the transcendental through its own self-limitation. Resumen: Este artículo analiza la relación entre lenguaje y "lo místico" en el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, destacando su carácter opaco y sus implicaciones ético-epistémicas. Primero, examino la teoría pictórica del lenguaje: las proposiciones son figuras lógicas (Bild) que comparten forma lógica (Logische Form) con los hechos mundanos, pero su límite impide expresar un "sentido último". Segundo, exploro "lo místico" como lo inefable: la existencia misma del mundo (6.44) y su percepción como totalidad limitada (6.45), que solo se muestra (6.522), no se dice. Tercero, derivo consecuencias ético-estéticas: el sujeto metafísico, como límite del mundo (5.632), alcanza la felicidad mediante una contemplación estética que acepta el mundo sin intervenir (voluntad fuera del mundo, 6.373). La ética y estética convergen en una actitud contemplativa ante lo místico, cuya inexpresabilidad lógica exige silencio (7). Así, el Tractatus trasciende el positivismo al apuntar a lo trascendental mediante su propia autolimitación. |

Introducción

Pocos pensadores, en tan pocas páginas pueden llegar a marcar época. Ludwig Wittgenstein (1889-1951), fue uno de ellos con su Tractatus Logico-Philosophicus (Wittgenstein, 1994). El presente artículo versa sobre el papel de “lo místico” y su relación con el lenguaje en dicha obra del autor, para ello haré tres acercamientos. Primero expondré su concepción de lenguaje, para pasar a realizar un acercamiento a su concepto de “lo místico”. Finalmente, con lo expuesto mostraré sus implicaciones ético-epistemológicas.

El Tractatus ha adquirido múltiples significados según sus diversos intérpretes. Su estructura se organiza mediante aforismos con un sistema de numeración jerárquico: cada sección principal lleva un dígito (del 1 al 7), las reflexiones sobre el primer aforismo se identifican como 1.1, 1.2, y los análisis posteriores de estos comentarios se codifican como 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, y así sucesivamente.

El Tractatus presenta sus aforismos como síntesis condensada de reflexiones que Wittgenstein desarrolló en sus cuadernos, material que fue articulando y depurando mediante múltiples reformulaciones (en ocasiones decenas de versiones). Aunque la obra destaca por su formato reducido (menos de 80 páginas), su lectura exige reiterados abordajes y una inversión temporal desproporcionada respecto a su extensión física, demandando horas de análisis meticuloso para desentrañar su densidad conceptual. Sus tesis por tanto son:

- El mundo es todo lo que es el caso

- Lo que es el caso, el hecho, es el darse efectivo del estado de cosas

- La figura lógica de los hechos es el pensamiento

- El pensamiento es la proposición con sentido

- La proposición es una función veritativa de las proposiciones elementales (La proposición elemental es una función veritativa de sí misma)

- La forma general de la función veritativa es [-p, -î N(-î)]. Esta es la forma general de la proposición.

- De lo que no se puede hablar hay que callar.

Primer acercamiento: El lenguaje y el mundo

Para Wittgenstein, el lenguaje o su equivalente “el pensamiento” es finalmente, doctrina sobre la realidad, sobre el mundo (estados de cosas). Ya que la totalidad del espacio lógico abarca el mundo, lo describe, lo muestra asomando su sentido, pero el mismo es el límite opaco que no nos dice “sentido último”. Entonces, los supuestos primordiales del Tractatus son:

- El isomorfismo del lenguaje y el mundo

- La reducción del lenguaje a su función descriptiva.

La capacidad de esta teoría del lenguaje (ideal) para establecer un isomorfismo entre el binomio lenguaje/mundo radica en la presencia de un elemento compartido: su forma. La forma lógica del lenguaje (Logische Form) puede revelarnos la forma lógica de la realidad, ya que ambas son en esencia la misma.

Ahora, una teoría del lenguaje que refleja el mundo o bien una teoría del mundo que se refleja en el lenguaje implica la construcción de límites. El único modo de trazar límites al pensamiento y con ellos al mundo es a través de su expresión: el lenguaje. (Wittgenstein, 1994, 5.6)

La teoría del lenguaje se funda en la necesidad de llegar a desplegar proposiciones elementales, cuyo análisis final degenera en los nombres que tendían correspondencia con los objetos “atómicos” (indivisibles) del mundo.

Por tanto, los objetos en el Tractatus son una exigencia lógica que responde a la necesidad de llegar a un término final en el proceso de análisis. Los objetos, tienen como característica esencial la posibilidad de ser parte constitutiva de los estados de cosas (Wittgenstein, 1994, 2.02).

Los objetos son simples: ingenerables, indestructibles e independientes (causalmente) Esto, en tanto, es una responde al doble nivel ontológico-epistémico del Wittgenstein del Tractatus: la representación del estado de cosas mediante figuras requiere la existencia de objetos (metafísicamente) simples. El objeto contiene todas las posibilidades de entrar en combinación con otros objetos (Wittgenstein, 1994, 2.0121), determinando así el estado de cosas de los que puede formar parte (Wittgenstein, 1994, 2.0123).

Es decir, Wittgenstein introduce una distinción del estado de cosas, “donde lo fijo e invariable son los objetos que, en efecto, existen con independencia de los hechos en que toman parte. Lo variable es la configuración de los objetos, es decir, los hechos” (Wittgenstein, 1994, 2.026-2.0271). Acusando más finamente, hemos de rescatar: lo que las proposiciones describen son el estado de cosas (Wittgenstein, 1994, 4.023) y por ello, los objetos no se pueden expresar, sólo se les puede nombrar (Wittgenstein,1994, 3.221).

Por lo tanto, al clarificar la naturaleza del lenguaje, se reflejará de manera automática la naturaleza del pensamiento y de la realidad. El estudio del lenguaje se constituye así en condición necesaria/suficiente del conocimiento del mundo: (Sí)... Los hechos en el espacio lógico son el mundo (Wittgenstein, 1994, 1.13) (entonces)... Lo que no podemos pensar no lo podemos pensar; así pues, tampoco podemos decir lo que no podemos pensar (Wittgenstein,1994, 5.61) (por tanto) ... la forma lógica de la proposición es: las cosas se comportan de tal y tal modo (Wittgenstein,1994, 4.5) (en consecuencia) ... lo inexpresable ciertamente, existe. Se muestra, en lo místico (Wittgenstein,1994, 6.521).

La forma clave de articulación para comprender dicha teoría del lenguaje se logra a través de su Teoría Pictórica de la Proposición. Dicha tesis refiere el lenguaje es un retrato lógico (pintura) del mundo. Por tanto, el lenguaje asienta como descriptivo de los hechos: “el mundo es todo lo que es el caso”. Ver figura 1.

Así, la realidad del mundo se define como la suma total de los hechos existentes, mientras que el lenguaje se configura como el conjunto completo de proposiciones, donde cada una de ellas representa una posible configuración fáctica del mundo. Podemos afirmar:

- La proposición (Satz) es una figura (Bild) de la realidad

- El lenguaje puede figurar la realidad (mundo) porque ambos comparten la misma forma lógica (Logische Form).

- El lenguaje y el mundo (estado de cosas) cumplen una relación figurativa (Abbildende Beziehung) en tanto existe correspondencia (descriptiva) entre lo figurado y la figura.

- A la proposición pertenece todo cuanto pertenece a la proyección; pero no lo proyectado (Wittgenstein,1994, 3.13)

![]()

Fuente: Elaboración propia

Ahora, el lenguaje concatena o articula las proposiciones elementales para formar entramados proposicionales complejos. Las proposiciones elementales poseen carácter afirmativo constitutivo, pues la negación se configura como operación lógica derivada que genera funciones veritativas mediante procesos de combinación. En su estado primario, estas proposiciones manifiestan positividad ontológica, mientras que la negación emerge como construcción lógica secundaria donde la falsedad se obtiene mediante operaciones de inversión sobre los valores de verdad originales.

Si nos hacemos figuras de los hechos (Wittgenstein,1994, 2.1) es decir, proposiciones; el lenguaje se constituye como la totalidad de las proposiciones (Wittgenstein,1994, 4.001), lo que supone que el lenguaje en su conjunto describe no sólo el mundo real, sino, el mundo posible, formado por el conjunto de los hechos que pueden acaecer (Wittgenstein,1994, 5.6)

Es decir, todo el espacio lógico y por tanto la totalidad del lenguaje es una tautología que se desdobla así misma, lo que se traduce en la imposibilidad de salir del lenguaje. En otras palabras; la (Form der Abbildung) figuración del lenguaje (Wittgenstein,1994, 2.17) no puede figurar su propia forma de figuración, la ostenta (Wittgenstein,1994, 2.171), la porta, la muestra (Zeigen). Como señala Zemach (1966/1997):

... una de las ideas centrales del Tractatus es la diferencia esencial entre contener (enthalten) y tener (haben). Una proposición, por ejemplo, tiene un sentido, lo presenta (stelltdar). Pero no lo contiene (2.203, 3.13) Un sentido (un Sachlage) es expresado por una proposición, pero no está el mismo incorporado a la proposición... Lo figurado, el sentido, está fuera de la proposición que lo expresa. (p. 18)

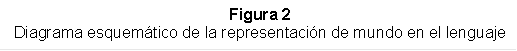

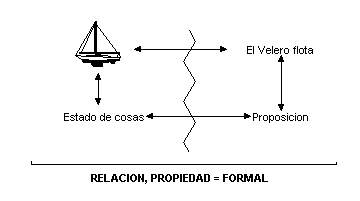

La proposición muestra su sentido, muestra cómo se comportan las cosas si es verdadera. Y dice que se comportan así (Wittgenstein,1994, 4.022) La figura 2 representa su objeto desde fuera (su punto de vista es su forma de representación); por ello representa su objeto correcta o falsamente (Wittgenstein,1994, 2.173) (pues) el método de proyección es el pensar el sentido de la proposición (Wittgenstein,1994, 3.11). Ver figura 2.

|

![]()

Ergo, la representación de estados de cosas mediante figuras exige la existencia de elementos ontológicamente simples (no meramente lógicos), donde la relación no se reduce a una equivalencia formal entre sintaxis (categoría de nombres) y semántica (categoría de objetos). La condición fundamental radica en la naturaleza metafísica de los objetos simples como requisito previo para la posibilidad misma de la representación figurativa, trascendiendo así una mera correspondencia categorial entre lenguaje y realidad.

Segundo acercamiento: “Lo mítico”

El problema de “lo místico” en el Tractatus, Wittgenstein (1994) lo plantea en los siguientes términos:

- 6.44: No es lo místico como sea el mundo, sino que sea el mundo.

- 6.45: La visión del mundo sub specie aeterni es su contemplación como un todo -limitado-. Sentir el mundo como un todo limitado es lo místico.

- 6.5: Para una respuesta que no se puede expresar, la pregunta tampoco puede expresarse. No hay enigma. Si se puede plantear una cuestión, también se puede responder.

- 6.522: Hay, ciertamente, lo inexpresable, lo que se muestra a si mismo; esto es lo místico.

- 7: De lo que no se puede hablar, mejor es callarse.

El misticismo en el Tractatus trasciende lo discursivo al abordar el sentido del mundo, articulándose en dos dimensiones clave:

- Se configura como una indagación que concibe el mundo como totalidad finita, donde la limitación ontológica impulsa la pregunta por el significado último o la ética como búsqueda del sentido

- La solución al enigma del sentido no reside en proposiciones lógicas, sino en la contemplación estética del mundo como todo unificado, donde lo místico emerge como experiencia límite que desborda los marcos del lenguaje o la estética como clave hermenéutica.

Lo místico se define como vivencia no proposicional: las aproximaciones místicas, aunque revestidas de aparente profundidad, renuncian a la explicación para señalar lo radicalmente inexpresable. Su función no es decir sino mostrar la paradoja de un sentido que solo puede experimentarse en el silencio de lo indecible.

El Tractatus postula una identidad estructural absoluta entre lenguaje y realidad, donde la lógica opera como esqueleto transcendental que determina tanto lo decible como lo existente. Este isomorfismo no se reduce a una mera correspondencia categorial (nombres-objetos, proposiciones-hechos), sino que implica que la forma lógica (Logische Form) es el sustrato común que posibilita la representación.

Las proposiciones elementales, al carecer de operadores lógicos, revelan esta simetría primigenia: su configuración afirma directamente estados de cosas posibles, mientras que la negación emerge como función veritativa derivada. Así, el lenguaje no solo describe el mundo, sino que comparte su arquitectura metafísica, circunscribiendo lo pensable dentro de los límites de lo factual.

Wittgenstein construye su sistema lógico con un propósito autoaniquilante: demostrar que lo esencial (ética, estética, sentido del mundo) yace más allá de lo representable. Al delimitar rigurosamente el lenguaje a lo factual, expulsa lo místico al territorio de lo inefable, donde solo puede mostrarse mediante experiencias límite, nunca decirse.

Esta estrategia genera una tensión irresoluble: el propio Tractatus emplea proposiciones para señalar su insuficiencia, incurriendo en lo que él mismo denuncia como sinsentido (Unsinning). La solución radica en comprender el texto como escalera que debe ser desechada tras su uso: su valor no está en sus afirmaciones, sino en la indicación silenciosa de lo trascendente.

La dimensión mística culmina en una ética negativa: al reconocer que los valores no son hechos mundanos, se transforman en condiciones de posibilidad que estructuran la mirada ética sin poder articularse. Esta ética no prescribe normas, sino que se manifiesta en la actitud ante el mundo como totalidad limitada, donde el sujeto ético experimenta el mundo sub specie aeterni (bajo la perspectiva de lo eterno).

El silencio resultante no es vacío, sino pleno de significado: constituye el espacio donde lo místico se actualiza como vivencia, no como discurso, estableciendo así una frontera infranqueable entre lo dicho y lo vivido.

El Tractatus se presenta como un estudio "lógico" que busca desarrollar un lenguaje claro y preciso para clasificar pensamientos e ideas, evitando así los problemas filosóficos que carecen de sentido. Por lo tanto, el objetivo de la filosofía es la clasificación lógica de los pensamientos. El resultado de esta labor no consiste en un conjunto de “proposiciones filosóficas”, sino en la clarificación de dichas proposiciones.

La filosofía debe aclarar y delimitar cuidadosamente los pensamientos, ya que, de lo contrario, estos tienden a ser confusos e imprecisos (Wittgenstein,1994, 4.112). Esto solo se puede lograr mediante la depuración del lenguaje lógico, ya que la filosofía "debe establecer lo que es pensable y, por ende, lo que no lo es" (Wittgenstein,1994, 4.114). A través del análisis lógico, podemos descubrir lo que subyace a la realidad, es decir, la esencia del mundo.

Wittgenstein se interesa en identificar los elementos fundamentales del lenguaje. Según él, el lenguaje actúa como una imagen de la realidad, una representación que "manifiesta" el mundo. Este mundo se basa en los "hechos", que son las unidades mínimas de la existencia: "Lo que sucede, el hecho, son las unidades más básicas del mundo" (Wittgenstein,1994, 2).

Estos hechos son las unidades mínimas del mundo y tienen una entidad lógica, no física. En el mundo, está claro, hay objetos, pero éstos por sí mismos no son nada, ya que en el mundo lo que hay son hechos, conjuntos de sucesos; por ejemplo, decimos "esto es blanco" o "está lloviendo".

De la misma manera que en el mundo lo que es significativo es el "hecho" y no el "objeto", en el lenguaje lo que es significativo son las "proposiciones" y no sus elementos, por esto "Sólo la proposición tiene sentido; sólo en el contexto de la proposición tiene significado un nombre" (Wittgenstein,1994, 3.3). Esto será entendido como la "teoría figurativa del sentido".

Ergo, el Tractatus presenta una contradicción tanto teórica como práctica en relación con la proposición 7, que se considera su proposición fundamental. En su primera parte, esta proposición sugiere que existen aspectos de la realidad sobre los cuales no se puede hablar. Sin embargo, en su segunda parte, se insta a no abordar estos temas. Esta dualidad plantea un dilema sobre la capacidad del lenguaje para abordar lo inefable y desafía la coherencia de su propio marco filosófico.

Es un hecho que genera confusión. ¿Qué significa que una mente tan lógica no haya seguido su propia regla y, al hacerlo, haya invalidado ya sea esa regla o todo lo que contradice dicha regla?

El dilema no se resuelve con la afirmación al final del tratado (Wittgenstein,1994, 6.54) de que sus proposiciones son como una escalera que debemos desechar una vez que hemos logrado una comprensión adecuada del mundo, ya que no es tan evidente que el resultado se pueda separar del medio que permite alcanzarlo.

¿Es ese medio simplemente una herramienta que puede ser reemplazada por cualquier otra, de tal manera que cualquiera podría llevar al mismo resultado? Si fuera así, ¿por qué, entonces, la escalera que el lector del Tractatus debe utilizar y que debe desechar después de usar no es cualquier otra escalera, sino precisamente la que Wittgenstein empleó, su propia escalera? Este dilema no tiene solución dentro del Tractatus.

Sin embargo, el autor, se ve obligado a salir, fuera de los límites que él mismo ha impuesto; pero esta transgresión de sus propias leyes puede ser excusada en virtud de su necesidad metódica. En este sentido, Russell en su introducción al Tractatus afirma:

Más interesante que estas cuestiones de detalle comparativo es la actitud de Wittgenstein respecto a lo místico. Su actitud hacia ello nace de modo natural de su doctrina de la lógica pura, según la cual, la proposición lógica es una figura (verdadera o falsa) de hecho, y tiene en común con el hecho cierta estructura. (1994, p. 196)

Es precisamente esta estructura compartida entre lenguaje y realidad lo que permite al primero representar hechos. Sin embargo, dicha estructura no puede verbalizarse, pues constituye el esqueleto lógico tanto del lenguaje como de los hechos que describe. Por ello, todo lo relacionado con la capacidad expresiva del lenguaje resulta inefable en un sentido riguroso: incluye la totalidad de la lógica y la filosofía misma.

Wittgenstein postula que nuestra comprensión trasciende lo verbalizable. Aunque visualizamos los confines del lenguaje, lo que yace más allá –las condiciones de posibilidad del sentido– no puede formularse en proposiciones. Los objetos solo admiten ser nombrados (Wittgenstein,1994, 3.221), nunca definidos. Las proposiciones describen cómo son las cosas, no qué son. La exigencia de signos elementales (Wittgenstein,1994, 3.23) garantiza la determinación del sentido: sin ellos, el lenguaje carecería de anclaje en lo concreto.

La existencia de objetos como sustrato ontológico (Wittgenstein,1994, 2.026-2.027) es requisito fundamental. Sin esta "forma inalterable", el sentido se desvanecería en la indeterminación, imposibilitando tanto la construcción de imágenes del mundo como su descripción. Paradójicamente, esta condición transcendental de todo lenguaje descriptivo permanece ella misma fuera del ámbito de lo descriptible. Esta reformulación mantiene los núcleos conceptuales originales mientras:

- Jerarquiza las ideas mediante subtítulos,

- Simplifica la sintaxis sin perder rigor técnico,

- Introduce términos equivalentes ("sustrato ontológico" por "forma inalterable"),

- Explicita las implicaciones filosóficas de las tesis wittgensteinianas.

Lo místico, lo inefable no es algo “fuera” del mundo (extramundo) sino más bien sobre o supramundano. Está por encima de la lógica. Lo inefable es lo que está más arriba del mundo y del yo (fenoménico, psicológico, metafísico) lo envuelve, lo configura. Así, se indica “El sentido del mundo tiene que residir fuera de él. En el mundo todo es como es y todo sucede como sucede; en él no hay valor alguno, y lo hubiera carecería de valor” (Wittgenstein,1994, 6.41). Ergo, el concepto de “lo místico” se refiere (en el Tractatus) al sentido del mundo en su totalidad (limitada) no cómo el mundo sea, sino a su existencia.

La reflexión de Wittgenstein sobre el mundo se centra en la distinción entre dos órdenes: el reino de los hechos, que se refiere a lo decible y contingentemente verdadero, y el ámbito del sentido, que abarca lo mostrable y lo trascendental. La paradoja fundamental radica en que el significado del mundo no puede ser un hecho en sí mismo; más bien, la "razón de ser" última actúa como condición de posibilidad para todos los hechos, manifestándose en ellos sin ser un hecho. Wittgenstein propone una solución contemplativa que se articula en tres movimientos filosóficos: el ético, que reconoce los límites del lenguaje; el estético, que percibe el mundo como una totalidad; y el místico, que vive lo inexpresable como el horizonte de todo significado.

Además, el conocimiento factual, representado por la ciencia, resulta insuficiente para abordar lo esencial, transformando la filosofía en una actividad terapéutica que apunta hacia lo inefable. La ética se convierte en una actitud ante la existencia, desvinculándose de la moral convencional. El Tractatus refleja esta tensión al utilizar proposiciones lógicas para mostrar lo que no puede expresarse, actuando como un espejo de la estructura del mundo. Su autodisolución final (1994, 6.54) enfatiza la relación entre lenguaje y sentido, sugiriendo que la comprensión auténtica del mundo es existencial, implicando un reajuste de nuestra mirada que transforma nuestra relación con la realidad.

Tercer acercamiento: Implicaciones ético-epistemológicas

Como hemos visto, las proposiciones lógicas, aunque no están tan directamente relacionadas con el mundo como las de la ciencia natural que reproducen la realidad (y tienen sentido), siempre son verdaderas y muestran la verdad, por esto hemos de fundamentarnos en ellas (vemos aquí el carácter claramente positivista de este argumento).

La "forma lógica" es la constitutiva del lenguaje y no puede ser reproducida con "sentido" porque es la que permite el propio lenguaje ("sólo se puede mostrar en la proposición misma"). Por esto advierte Wittgenstein (1994): no se puede ir más allá de la realidad, cuando entiendo que es lo que es más elevado.

Así, no tiene ningún sentido preguntarse si hay algo más allá del mundo o buscar sentidos más allá de él. Wittgenstein nos está diciendo que no puede manifestarse nada más elevado (proposiciones estéticas, éticas, metafísicas...) de lo que realmente hay aquí, en el mundo, que puede quedar expresado por el lenguaje en todo caso.

Si hay alguna cosa más que tiene sentido, así, es aquí, no más allá; el sentido "místico", por tanto, no está en mundos más elevados. Pero esto es difícil de aceptar "-no tendría la sensación de que le estábamos enseñando filosofía-" (Wittgenstein,1994, 6.53), aunque es lo que realmente es "correcto". Esto es lo que habría, pues, de decir la filosofía, "no decir más que aquello que se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural..." (Wittgenstein,1994, 6.53)

La religión, la estética, la ética, toda actitud dirigida hacia los valores absolutos, toda pregunta por el “sentido” del mundo y de la vida, choca con los límites del lenguaje y se basa en la captación del mundo como portento inexplicable (Cf. Villidoro, 1975, p. 13).

El problema primario que enfrenta lo ético-estético en Wittgenstein se expresa en: “No es lo místico como sea el mundo, sino que sea el mundo” (1994, 6.44). La existencia se explaya en el Tractatus en al menos tres categorías de existir:

- La primera se refiere a la existencia del mundo como tal: No cómo sea el mundo es lo místico, sino que sea (1994, 6.44)

- La existencia del mundo independiente de mi voluntad (1994, 6.373) donde mi yo es un límite del mundo (1994, 5.632 y 5.633) y, por tanto, soy microcosmos (1994, 5.63)

- La existencia como misterio inefable, infinito e ilimitado; donde la muerte no es un acontecimiento de la vida (1994, 6.4311) y mi actitud hacia la existencia puede ser feliz/infeliz (1994, 6.43); es decir, cambia el límite del mundo y su voluntad hacia la existencia.

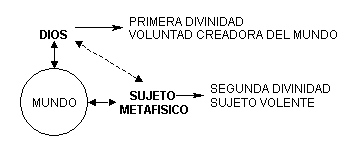

¿Quién enfrenta este problema? El sujeto metafísico1 (Ego Trascendental), o sea, el sujeto último de todas las actividades y operaciones del individuo humano. Aquí no se puede hablar de ninguna experiencia directa interna o externa o de síntesis politética, sino de un saber indirecto, connotativo, o sea de un horizonte que nunca puede dejar de serlo, de un fondo que nunca aparece como figura. “El sujeto metafísico no pertenece al mundo, sino que es un límite del mundo” (Wittgenstein,1994, 5.632)

Ahora, este sujeto metafísico es su mundo (Wittgenstein,1994, 5.63), podemos volvernos por la reflexión sobre nuestro mundo interno para captar los actos del yo empírico, pero a la vez, en esta percepción apercibimos indirectamente el Yo trascendental que es el sujeto metafísico que reflexiona sobre esos actos y a la vez permanece como un horizonte oscuro, como fondo de todas las percepciones mundanas. Ver figura 3.

![]()

Siguiendo a Zemach2: “El sujeto pensante da al mundo una forma. El sujeto volente le da un sentido – significación – ambas divinidades son trascendentales, esto es, constitutivas del mundo”. (1966, p. 18) ¿Cuál es la actitud del sujeto metafísico frente al mundo? Para Wittgenstein, es la contemplación del mundo. Es su percepción estética: El milagro estético es la existencia del mundo... Que exista lo que existe... ¿Es la esencia del modo de contemplación artístico contemplar el mundo con ojo feliz? Sería es la vida, alegre es el arte (Wittgenstein, 1982, p.145). En esta misma línea afirma Zemach (1966):

El objeto del arte es así autosuficiente porque es una expresión del estatus último de ser un hecho. Es bello porque es una expresión de la factualidad, es decir, de la voluntad de Dios... la ética y la estética son lo mismo. Ellas son la expresión humana de asombro cuando él, el sujeto volente, encuentra lo místico: la existencia del mundo. “Estéticamente, que el mundo exista. Que lo que existe exista” (20.10.16) La ética y la estética son la manera mediante la cual la segunda divinidad se pone en armonía con la primera divinidad, lo místico. Ellas son la infinita aceptación de lo que es tal y como es. (pp. 20-21)

La apropiación del sentido del mundo consiste en hacerlo propio mediante una armonía existencial (Wittgenstein, 1994, 6.423-6.4311), donde la felicidad emerge como consecuencia de la virtud ética. Este estado se alcanza mediante una actitud contemplativa: el individuo, al renunciar a la voluntad de modificar un mundo irremediablemente marcado por el sufrimiento, asume una posición de observación pasiva. En esta perspectiva, la felicidad no radica en la acción transformadora, sino en la comprensión del significado último de la existencia, incluyendo el dolor, y en el reconocimiento del propio lugar como límite constitutivo del mundo. El sujeto ético, al trascender el deseo, accede a una visión totalizadora donde su posición marginal (como frontera del mundo) se revela como condición necesaria para captar el sentido trascendental de lo real.

El hombre feliz es inmortal. Desde el momento en que el sujeto se instala en los límites del mundo y se independiza de él; los hechos dejan de afectarle y con ellos también el tiempo. (Wittgenstein, 1994, 6.4311) Se supera la muerte con una eternidad absoluta (1994, 6.4312) y entrando en esta atemporalidad se está en actitud MISTICA = CONTEMPLATIVA:

Lo místico en Wittgenstein se manifiesta como una dualidad esencial: por un lado, implica una percepción particular del mundo (captación de lo inefable), y por otro, una postura ética activa frente a él. Esta combinación transforma la experiencia metafísica en religiosa: mientras la dimensión contemplativa revela lo místico como horizonte de sentido, la actitud ética —de asombro y compromiso existencial— le otorga su carácter trascendente. Así, lo religioso no reside en dogmas sino en esta síntesis entre ver el mundo sub specie aeternitatis y actuar conforme a ese entendimiento, donde la ética opera como puente entre lo místico percibido y su expresión vital. (Cabrera, 1989, p.110).

Esta voluntad, al situarse fuera del mundo y carecer de capacidad para alterarlo (Wittgenstein, 1994, 6.373), no produce consecuencias factuales, sino que se inscribe en el propio límite del mundo, es decir, en la voluntad misma. La felicidad se vincula esencialmente a la perspectiva ética: aquellos que logran armonizar su existencia con el sentido del mundo —los "buenos"— alcanzan una visión feliz de la realidad (1994, 6.43). Esta correspondencia ético-existencial implica apropiarse del significado trascendental del mundo mediante una actitud contemplativa, donde la aceptación del límite (la voluntad como frontera) se convierte en la condición para superar la contingencia de los hechos y acceder a una comprensión plena de lo real.

Ética, estética, religión y felicidad no son en último término sino nombres para la misma realidad: la visión del mundo sub specie aeterni. Siendo la ética, esencialmente contemplación, la felicidad tiene un carácter semejante: estado pasivo de quien ha renunciado a querer y se limita a ver (Wittgenstein, 1982, 6.7.16) El mundo del feliz es, el de aquel que ha sometido todo deseo por lo contingente y ha alcanzado la abnegación.

Al instalarse en los límites del mundo, se independiza de él, los hechos dejan de afectarle, se hace inmortal (Wittgenstein, 1994, 6.4311 y 6.4312) Ahora lo místico es inexpresable (Wittgenstein, 1994, 6.5 y ss.) y la solución radica en que el lenguaje nos muestre su dimensión ostensiva (la ética, estética y la lógica son trascendentales). Lo místico es lo más importante (Wittgenstein, 1994, 7) La lógica es la herramienta formal para comprender el cuerpo que se esconde tras el ropaje del lenguaje, es la herramienta que nos libra de la voluntad que se afrenta al mundo, que nos libera del hombre infeliz y por ser límite es inefable3.

Conclusiones

La imposibilidad de expresar lo místico es una imposibilidad lógica. La única salida es el silencio (Wittgenstein,1994, 6.5 y ss.): la solución al problema del mundo está en no intentar plantearlo y dejar que el lenguaje (sin su vestimenta, en sus formas puras) nos lo muestre en su dimensión ostensiva.

Lo místico es inefable no por absurdo, sino por importante, por infranqueable. La ética/estética es un modo de vida, no una teoría, y no puede ser mostrada con palabras, sólo mostrada con la conducta contemplativa del hombre. Es un cerrar y abrir los ojos ante lo místico de manera estética/ética, es como el instante de vigilia diurna es un mirar sin ver lo Otro. Es la experiencia del salto al abismo: lanzar gritos que repercuten en la profundidad del abismo (Nietzsche).

La existencia del mundo, con su surgimiento contingente y carente de fundamentación última, se revela como un fenómeno milagroso que desafía toda explicación causal. Wittgenstein señala que este asombro metafísico ante lo existente —lejos de ser una reacción ingenua— constituye una experiencia primordial que la racionalidad científica no logra disipar.

El verdadero estupor filosófico requiere un despertar epistemológico, pues el conocimiento convencional (atado a la red de hechos) opera como narcótico ante lo extraordinario de la mera existencia. Lenguaje y pensamiento, limitados a describir estados de cosas mediante proposiciones factuales, resultan radicalmente insuficientes para abordar el milagro ontológico: aquel puro "que haya mundo" en lugar de nada, misterio que se sustrae a toda lógica objetiva y se manifiesta como horizonte último de lo decible. (Cabrera, 1989, p. 111)

El proceso de Wittgenstein es claro (lógica/místico) despojar progresivamente al espíritu de todo lo que le es ajeno, de todo lo contingente: éxtasis y silogismo. ¿Detenerse ante la puerta en silencio y no traspasarla?

Notas

1 El sujeto metafísico, que representa la totalidad del lenguaje, no puede ser parte del mundo, ya que este carece de elementos necesarios, salvo proposiciones lógicas vacías. Se concibe como una presuposición de voluntad frente al mundo, mientras que el "yo" se identifica con la suma de pensamientos. El yo del solipsismo, que abarca toda la realidad, no puede ser el sujeto empírico, que es solo un hecho del mundo. En el Tractatus, el sujeto metafísico es un límite del mundo y una necesidad lógica, ya que todos los hechos son contingentes y las proposiciones del lenguaje tienen condiciones de verdad. Así, el sujeto metafísico no puede formar parte de nuestra experiencia, que se limita a los hechos, sugiriendo que lo que existe podría ser de otra manera.

2 Filosofía de lo místico de Wittgenstein, traducción libre e inédita de Mario Salas, Universidad de Costa Rica, 1997.

3 La posición de Wittgenstein revela una paradoja existencial: en un mundo regido por la lógica de los objetos —donde todo enunciado significativo debe referirse a hechos comprobables—, lo místico (aquello que trasciende lo factual) queda condenado al silencio. Este mutismo no es accidental sino constitutivo: el filósofo, al vislumbrar realidades no objetivas en su conciencia (lo ético, lo estético, lo religioso), choca con los límites infranqueables del lenguaje. La tragedia surge cuando esta conciencia reconoce su radical inconmensurabilidad con el mundo: al igual que el héroe trágico clásico, el filósofo habita un abismo de incomunicación donde su comprensión del sentido último (captado sub specie aeternitatis) resulta intraducible al lenguaje de los hechos. Así, la existencia filosófica se vuelve un ejercicio de tensión permanente entre la certeza interior de lo inefable y la imposibilidad de compartirlo, generando una soledad ontológica donde toda pretensión de comunidad epistémica o compromiso existencial se revela como ilusión.

Referencias bibliográficas

Cabrera, I. (1989). Wittgenstein: la tentación de lo místico. Diánoia, 35(35), 107–116. https://doi.org/10.22201/iifs.18704913e.1989.35.636

Villoro, L. (1975). Lo indecible en el Tractatus. Crítica, 7(19), 19-31.

Wittgenstein, L. (1982). Diario filosófico. Editorial Ariel.

Wittgenstein, L. (1994). Tractatus Logico-Philosophicus. Editorial Alianza.

Zemach, E. (1966). Wittgenstein's Philosophy of the Mystical [La filosofía de lo mistico de Wittgenstein]. En I. M. Copi & R. W. Beard (Eds.), Essays on Wittgenstein's Tractatus (pp. 359-375). Routledge & Kegan Paul.