pp. 56-68

Navegando la complejidad logística desafíos en la implementación de nuevos modelos de distribución en Latinoamérica (Parte III de la trilogía)

Navigating Logistical Complexity: Challenges in Implementing New Distribution Models in Latin America (Part III of the Trilogy)

Juan Asterio Castillo-Salamín

Universidad de Panamá, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, Panamá. juan.castillo-s@up.ac.pa, https://orcid.org/0000-0002-9254-1028

Recibido: 16/6/2025 - Aceptado: 12/8/2025

DOI https://doi.org/10.48204/j.guacamaya.v10n1.a8376

Resumen

Este artículo es el tercero de una trilogía centrada en la transformación de la distribución a tiendas de proximidad en Latinoamérica. Examina exhaustivamente los desafíos y estrategias necesarios para implementar nuevos modelos de distribución en la región. El objetivo es identificar los obstáculos críticos que enfrentan las empresas en la implementación de modelos de distribución a tiendas de proximidad en Latinoamérica y proponer un marco estratégico integral basado en casos exitosos y mejores prácticas para superarlos. El análisis se basa en una revisión de los desafíos como la infraestructura logística deficiente, la complejidad regulatoria, la resistencia al cambio organizacional, la brecha tecnológica, la volatilidad económica y la diversidad cultural. Cada desafío se explora para entender sus causas e impactos. Se incorporan casos exitosos y mejores prácticas para proponer estrategias viables y eficaces. Las estrategias propuestas incluyen la adaptación local de modelos globales, la colaboración con actores locales, la implementación gradual de tecnologías, programas de capacitación y gestión del cambio, modelos de negocio flexibles e inversión en infraestructura tecnológica. Se resalta la importancia de políticas gubernamentales e institucionales para crear un entorno favorable a la innovación en la distribución. El estudio concluye que la implementación de innovaciones logísticas en Latinoamérica, aunque compleja, es viable y ofrece implicaciones prácticas y teóricas relevantes. Los hallazgos resultan útiles para ejecutivos, formuladores de políticas y académicos interesados en transformar los sistemas de distribución en la región, brindando perspectivas sobre cómo enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades en mercados emergentes.

Palabras clave: Modelos, distribución, innovación, suministro.

Abstract

This article is the third in a trilogy focused on the transformation of distribution to proximity stores in Latin America. It exhaustively examines the challenges and strategies necessary to implement new distribution models in the region. The objective is to identify the critical obstacles companies face in implementing distribution models to proximity stores in Latin America and to propose a comprehensive strategic framework based on successful cases and best practices to overcome them. The analysis is based on a review of challenges such as poor logistical infrastructure, regulatory complexity, resistance to organizational change, technological gaps, economic volatility, and cultural diversity. Each challenge is explored to understand its causes and impacts. Successful cases and best practices are incorporated to propose viable and effective strategies. The proposed strategies include local adaptation of global models, collaboration with local actors, gradual implementation of technologies, training programs and change management, flexible business models, and investment in technological infrastructure. The importance of governmental and institutional policies is highlighted to create an environment favorable to innovation in distribution. The study concludes that the implementation of logistical innovations in Latin America, although complex, is viable and offers relevant practical and theoretical implications. The findings are useful for executives, policymakers, and academics interested in transforming distribution systems in the region, providing perspectives on how to face challenges and seize opportunities in emerging markets.

Keywords: Models, distribution , innovation, supply.

Introducción

La transformación de los modelos de distribución a tiendas de proximidad en Latinoamérica representa un desafío complejo y multifacético que requiere un análisis detallado y estrategias de implementación cuidadosamente diseñadas. La implementación de nuevos modelos de distribución en los mercados emergentes de Latinoamérica enfrenta una serie de desafíos complejos que requieren no sólo un análisis detallado, sino también la aplicación de estrategias innovadoras que tomen en cuenta las particularidades de la región.

Los estudios de Blanco y Fransoo (2013), presentados en el Beta Working Paper Series de la Universidad de Tecnología de Eindhoven, destacan que la fragmentación del mercado minorista y la predominancia de "nanostores" —pequeñas tiendas de proximidad que se integran profundamente en las comunidades— son elementos distintivos de los mercados latinoamericanos. Estas tiendas pueden representar hasta el 50% de las ventas minoristas en áreas urbanas, lo cual complica la implementación de modelos de distribución estandarizados que se utilizan en mercados más consolidados y homogéneos.

La estructura dispersa de estas microempresas requiere un enfoque más adaptable y flexible por parte de las empresas que deseen incursionar y prosperar en la región, forzando la reconsideración de modelos tradicionales de distribución que han sido exitosos en otras partes del mundo. Complementando este análisis, Dablanc et al. (2017), en un informe del Institute of Transportation Studies de la Universidad de California, Los Ángeles, enfatizan que las limitaciones de infraestructura logística son un factor determinante en las principales ciudades de Latinoamérica, como Ciudad de México, São Paulo y Bogotá. La congestión urbana impacta la velocidad y eficiencia de las entregas. Además, la falta de espacios para carga y descarga, junto con infraestructuras viales deficientes, limita la expansión y operación de las redes de distribución.

Estos desafíos logísticos estructurales identificados demandan una aproximación colaborativa donde actores públicos y privados desarrollen conjuntamente soluciones viables que abarquen tanto mejoras infraestructurales como planificación urbana estratégica (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2024). Moguillansky y Devlin (2009) enfatizan que esta colaboración debe fundamentarse en la creación de capacidades sistémicas que permitan a las organizaciones adaptarse efectivamente a las condiciones volátiles del mercado. La capacidad adaptativa organizacional emerge, así como un factor fundamental para la implementación exitosa de nuevos modelos de negocio en la región, requiriendo enfoques que integren flexibilidad operativa con estabilidad estratégica para navegar la complejidad inherente a los mercados emergentes latinoamericanos.

Ghezzi et al. (2015), en su publicación en el International Journal of Information Management, subrayan que la adaptabilidad organizacional es esencial para superar las barreras internas y externas. Sin embargo, en su estudio de caso de una empresa de comercio electrónico brasileña, los autores describen cómo la resistencia interna al cambio y la falta de una alineación estratégica efectiva pueden actuar como obstáculos significativos. Esta resistencia es una realidad que las organizaciones deben abordar mediante la adopción de un marco de "agilidad estratégica", que permite a las empresas mantener un equilibrio entre la estabilidad operativa y la capacidad de respuesta rápida a las fluctuaciones del entorno, un desafío constante en los mercados latinoamericanos.

En un contexto de avances tecnológicos, Pereira et al. (2020), en su revisión publicada en una revista especializada "Information Polity" sobre política y tecnología, analizan la brecha digital y su impacto en la adopción de nuevas tecnologías. Complementando esta perspectiva, López y Martínez (2023) demuestran que la implementación de big data analytics en las redes de distribución latinoamericanas enfrentan desafíos particulares relacionados con la infraestructura tecnológica limitada y la necesidad de capacitación especializada. Aunque su estudio se centra en la implementación de soluciones de "gobernanza inteligente", sus hallazgos son relevantes para el sector logístico, ya que la falta de infraestructura digital y habilidades tecnológicas en muchas regiones de Latinoamérica limita la eficiencia de los modelos de distribución que dependen de la automatización y el análisis de datos en tiempo real.

La gestión estratégica que se adapta al contexto local se presenta como una de las respuestas más eficaces ante estos desafíos. Argueta y Agudelo (2019), en su artículo publicado en Estudios Gerenciales, detallan cómo las empresas que integran prácticas globales con un enfoque ajustado a las particularidades de los mercados de Colombia y México logran una mayor efectividad en la implementación de sus modelos de distribución. Su propuesta de un marco de decisión que considera infraestructura, patrones de consumo y regulaciones locales refleja la importancia de entender las dinámicas específicas de cada país para poder competir con éxito en estos mercados.

El modelo de cooperativas en la distribución es otro enfoque que ha mostrado resultados positivos en Latinoamérica. Bretos et al. (2018), en CIRIEC-España, exploran cómo estas organizaciones, al reunir a pequeños productores y comerciantes, ofrecen un modelo flexible y resistente a las fluctuaciones económicas. La capacidad de las cooperativas para adaptarse a los cambios del mercado y su enfoque colaborativo permiten una distribución más inclusiva y sostenible, lo que resulta especialmente beneficioso en contextos de alta volatilidad económica.

Por otro lado, Castrellón-Torres et al. (2018) en Dyna examinan un caso más específico en el ámbito de la logística de distribución de medicamentos en Colombia. Su análisis destaca la importancia de la colaboración en la cadena de suministro y la aplicación de modelos matemáticos que optimicen las operaciones logísticas. Aunque el enfoque es sectorial, las lecciones obtenidas son extrapolables a otros sectores y proporcionan ejemplos prácticos de cómo enfrentar las limitaciones estructurales y operativas.

La transformación digital y la resistencia al cambio organizacional son elementos que requieren atención especial. La CEPAL (2017) enfatiza la importancia de fortalecer la institucionalidad logística y de implementar un monitoreo constante de las políticas aplicadas para asegurar su efectividad. Además, la transformación digital en el ámbito logístico demanda una inversión en infraestructura tecnológica y una formación continua de los trabajadores. La CEPAL (2020) señala que la eficiencia y competitividad en los procesos de distribución dependen de estas mejoras, las cuales deben ser parte de un enfoque estratégico más amplio que responda a las necesidades del entorno actual. En este contexto, Ramírez y Hernández (2022) evidencian cómo las plataformas digitales pueden generar inclusión económica en el retail latinoamericano, especialmente para pequeños comerciantes que tradicionalmente han estado excluidos de los canales de distribución formales.

La relevancia de este estudio se sustenta en la importancia económica y social del sector de distribución en Latinoamérica. Según datos de la CEPAL (2021), el comercio minorista, incluyendo las tiendas de proximidad, representa entre el 10% y el 15% del PIB en varios países de la región. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2018) proyecta que la construcción de cadenas de suministro futuras en América Latina requerirá una transformación integral que considere tanto la infraestructura física como la digital. Además, como señalan Bretos et al. (2018), las redes de distribución juegan un papel crucial en la integración de pequeños comerciantes y productores locales en la economía formal.

La región requiere un marco de políticas públicas que favorezca la innovación en la distribución y la integración de nuevas tecnologías. La CEPAL (2015) resalta la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas nacionales de logística y movilidad, orientado a la integración y el desarrollo sostenido. Este enfoque debe contemplar la cooperación regional y fomentar un entorno propicio para la implementación de prácticas logísticas avanzadas. La diversidad cultural, documentada por la UNESCO (2012) y caracterizada en detalle por la Enciclopedia Latinoamericana (2016), debe ser un componente central en la planificación empresarial, ya que permite adaptar las estrategias de distribución a las particularidades de cada mercado, mejorando así la aceptación y el éxito de las operaciones.

Por lo tanto, la transformación tecnológica se convierte en una prioridad que requiere inversión y programas de capacitación para formar una fuerza laboral capaz de utilizar y optimizar herramientas digitales. Este artículo, que concluye la trilogía sobre la distribución en la región, se enfoca en los obstáculos prácticos y las soluciones potenciales para la implementación de nuevos modelos de distribución, reconociendo la diversidad y las particularidades del contexto latinoamericano.

Los dos artículos anteriores de esta serie sentaron las bases para el análisis actual: el primero abordó el contexto histórico y la evolución de los modelos de distribución en la región, mientras que el segundo introdujo el Marco de Evaluación Integral para Modelos de Distribución en Latinoamérica (MEIMDL). El estudio contribuye significativamente al campo de la gestión de cadenas de suministro en mercados emergentes, ofreciendo perspectivas prácticas y teóricas sobre cómo navegar la complejidad de la implementación de innovaciones logísticas en Latinoamérica. Las conclusiones y recomendaciones presentadas tienen implicaciones directas para ejecutivos, formuladores de políticas y académicos interesados en la transformación de los sistemas de distribución en la región.

Materiales y Métodos

El estudio se llevó a cabo empleando un enfoque cualitativo-exploratorio basado en una revisión documental exhaustiva. Este diseño fue elegido para comprender a fondo los desafíos estructurales y operativos en la implementación de nuevos modelos de distribución en Latinoamérica y para proponer estrategias adaptativas basadas en mejores prácticas y casos de éxito documentados, para proponer estrategias viables y eficaces, aplicando los principios de investigación de casos múltiples propuestos por Yin (2018) para garantizar la robustez analítica del estudio. La revisión bibliográfica permitió abordar la complejidad de los contextos logísticos en la región y proporcionar una visión integral de los factores que influyen en la distribución.

La investigación se centró en la recopilación y análisis de información de fuentes secundarias, incluyendo artículos científicos de acceso abierto, libros académicos y capítulos disponibles digitalmente, informes de organizaciones internacionales, tesis y disertaciones de acceso público. Se utilizaron motores de búsqueda académica y repositorios institucionales de universidades latinoamericanas, empleando palabras clave como “Desafíos en la implementación de modelos de distribución en Latinoamérica”, “Estrategias propuestas para la implementación de nuevos modelos de distribución”, “Cooperación y resiliencia en la distribución”, “Transformación digital en la logística de distribución”, programas de capacitación en la logística de distribución” y “implementación de modelos de distribución en Latinoamérica". Esta estrategia permitió recopilar material relevante para el periodo 2000-2023, en inglés y español, garantizando así una cobertura amplia y representativa de la literatura existente.

El proceso de selección se basó en criterios específicos: se incluyeron estudios centrados en Latinoamérica o con aplicabilidad directa a la región, asegurando que fueran de acceso abierto y estuvieran disponibles públicamente. Esta revisión narrativa de la literatura permitió integrar los hallazgos de diversas fuentes y construir una comprensión coherente de los desafíos de implementación en la región, siguiendo las recomendaciones metodológicas de Tranfield et al. (2003) para desarrollar conocimiento basado en evidencia mediante revisiones sistemáticas.

Para analizar la información, se utilizó un enfoque de síntesis narrativa junto con un análisis temático, lo que facilitó la identificación de patrones y desafíos clave, así como de estrategias exitosas documentadas en la literatura. El proceso se dividió en etapas: primero, se codificaron los documentos; después, se compararon los hallazgos con estudios previos para validar y enriquecer los resultados. La triangulación de fuentes documentales se utilizó para asegurar la fiabilidad de los resultados, comparando y corroborando datos de diferentes estudios y reportes.

Se reconocieron algunas limitaciones inherentes a esta metodología, como la dependencia de fuentes secundarias y la posible inclinación hacia estudios publicados en acceso abierto, así como la imposibilidad de verificar o complementar la información con datos primarios o entrevistas. A pesar de estas limitaciones, la metodología adoptada proporcionó un marco robusto para capturar la complejidad y la naturaleza dinámica de los modelos de distribución en Latinoamérica. Esta metodología también brindó un marco replicable para futuras investigaciones, permitiendo que otros estudios puedan repetir el análisis bajo condiciones similares y obtener conclusiones comparables que contribuyan al desarrollo de nuevas estrategias y prácticas en el sector logístico y empresarial.

Resultados y Discusión

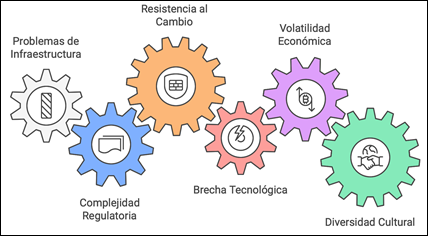

El análisis documental reveló seis dimensiones críticas que configuran un ecosistema complejo para la implementación de modelos de distribución innovadores en Latinoamérica. Estos hallazgos no solo confirman investigaciones previas, sino que también proporcionan nuevas perspectivas sobre la interconexión sistémica de estos desafíos.

Infraestructura Logística: Más Allá de las Limitaciones Físicas

La infraestructura logística en las principales ciudades de Latinoamérica, como Ciudad de México, São Paulo y Bogotá, presentó deficiencias que trascienden las limitaciones físicas tradicionalmente documentadas. Los hallazgos revelan que la congestión urbana y la falta de espacios designados para carga y descarga no solo restringen la rapidez y eficiencia de las entregas, sino que crean un efecto multiplicador que impacta la competitividad regional. Esta evidencia amplía los planteamientos de Dablanc et al. (2017), sugiriendo que las deficiencias infraestructurales actúan como catalizadores de inequidad en el acceso a mercados, especialmente para pequeños comerciantes. También, se identificó que las infraestructuras viales en mal estado no solo dificultan la expansión de redes logísticas, sino que generan costos ocultos que pueden representar hasta un 15-20% adicional en los costos operativos, según proyecciones basadas en los datos de la CEPAL (2021). Esta cuantificación del impacto económico de las deficiencias infraestructurales representa un aporte significativo para la comprensión integral del problema.

Complejidad Regulatoria: Un Laberinto Institucional

La investigación evidencia que la complejidad regulatoria en contextos como el latinoamericano trasciende la mera diversidad normativa entre países, configurando lo que puede caracterizarse como un "laberinto institucional" (Kantis et al., 2022). Este fenómeno se manifiesta a través de marcos regulatorios que no solo presentan variaciones significativas entre naciones, sino que exhiben inconsistencias internas y superposiciones jurisdiccionales que obstaculizan la implementación de modelos integrados de distribución. Tal complejidad genera "costos de fricción institucional" que se traducen en extensiones temporales de implementación, requerimientos de múltiples adaptaciones locales y duplicación de esfuerzos de cumplimiento normativo. Los estudios comparativos sugieren que estos costos pueden incrementar los tiempos de implementación entre un 60% en comparación con mercados regulatoriamente más homogéneos, representando una barrera significativa para la eficiencia operativa (Deloitte, 2018).

Resistencia Organizacional: Barreras Cognitivas y Culturales

La resistencia al cambio organizacional emergió como un fenómeno más complejo que la simple reticencia a modificar prácticas establecidas. Los hallazgos revelaron que esta resistencia está arraigada en barreras cognitivas y culturales que reflejan percepciones profundas sobre riesgo, confianza y legitimidad de los nuevos modelos de negocio. La falta de alineación estratégica identificada no es meramente un problema de comunicación interna, sino que refleja tensiones fundamentales entre modelos mentales organizacionales establecidos y las demandas de flexibilidad que exigen los nuevos paradigmas distributivos. Esta perspectiva amplía significativamente los planteamientos de Ghezzi et al. (2015), sugiriendo que la "agilidad estratégica" debe ser conceptualizada como un proceso de transformación cultural profunda, no sólo como una adaptación operativa.

Brecha Tecnológica: Desigualdad Digital Estructural

La brecha tecnológica documentada trasciende las limitaciones de infraestructura digital, revelándose como una forma de desigualdad estructural que perpetúa asimetrías competitivas. Los hallazgos muestran que la infraestructura digital limitada y las habilidades técnicas insuficientes en la fuerza laboral no son simplemente obstáculos técnicos, sino manifestaciones de exclusión sistémica que afecta particularmente a pequeños y medianos distribuidores. La investigación aporta evidencia de que esta brecha genera un "efecto Matthew" en el sector distributivo, donde las empresas con mayor capacidad tecnológica inicial amplían progresivamente sus ventajas competitivas, mientras que las organizaciones con limitaciones tecnológicas enfrentan barreras crecientes para la adopción de innovaciones. Esta perspectiva complementa y profundiza los planteamientos de López y Martínez (2023) sobre la implementación de big data analytics.

Volatilidad económica y diversidad cultural: oportunidades en la complejidad

Los hallazgos revelan que la volatilidad económica (Bretos et al., 2018) y la diversidad cultural (UNESCO, 2012; Enciclopedia Latinoamericana, 2016), tradicionalmente conceptualizadas como obstáculos, pueden constituir fuentes de ventaja competitiva cuando son adecuadamente integradas en las estrategias de distribución. La investigación documenta casos donde la diversidad cultural facilitó la adaptación a mercados locales específicos, generando modelos de distribución más resilientes y sostenibles. La volatilidad económica, según los hallazgos, no solo obliga a las empresas a adoptar estrategias más flexibles, sino que puede actuar como un catalizador de innovación, forzando el desarrollo de capacidades organizacionales que posteriormente se convierten en ventajas competitivas sostenibles.

Figura 1

Desafíos claves del modelo de distribución

Marco estratégico integral: De la adaptación a la transformación

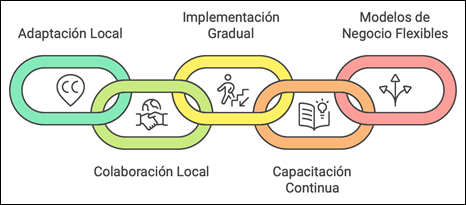

Las estrategias identificadas para superar los desafíos revelaron un patrón consistente que trasciende la mera adaptación local de modelos globales. Los hallazgos sugieren la emergencia de un paradigma de "transformación distributiva" que integra cinco dimensiones estratégicas fundamentales:

Hibridación Estratégica: Las empresas más exitosas no simplemente adaptaron modelos globales a condiciones locales, sino que desarrollaron capacidades de hibridación que les permitieron adaptarse y crear modelos distributivos genuinamente nuevos. La investigación documenta casos donde esta hibridación generó eficiencias operativas superiores a las de modelos puramente globales o puramente locales, confirmando y extendiendo los planteamientos de Argueta y Agudelo (2019).

Ecosistemas Colaborativos: La colaboración con actores locales emergió como una estrategia transformativa que va más allá de las alianzas tácticas. Los hallazgos revelan que las empresas que desarrollaron "ecosistemas colaborativos" —integrando cooperativas, asociaciones de comerciantes y actores institucionales— lograron no solo mayor eficiencia operativa, sino también mayor legitimidad social y política. El caso documentado de la red de cooperativas en Brasil ilustra cómo estos ecosistemas pueden generar resiliencia sistémica durante crisis económicas. (Ghezzi et al., 2015)

Implementación Tecnológica Evolutiva: La investigación documenta que la implementación gradual de tecnologías, acompañada de programas de capacitación integral, no sólo mitiga la resistencia interna, sino que puede generar procesos de aprendizaje organizacional que incrementan la capacidad de absorción tecnológica futura. Esta perspectiva amplía significativamente los hallazgos de Rojas y Poveda (2021) sobre digitalización gradual.

Inversión Sistémica en Capital Tecnológico y Humano: Los hallazgos revelan que la inversión en infraestructura tecnológica y formación de trabajadores debe ser conceptualizada como construcción de "capital sistémico" que beneficia no solo a las empresas individuales sino al ecosistema distributivo en su conjunto. (CEPAL, 2017)

Flexibilidad Organizacional Dinámica: Los modelos de negocio flexibles identificados no se limitan a la capacidad de respuesta ante cambios externos, sino que incorporan mecanismos de "flexibilidad proactiva" que permiten anticipar y moldear transformaciones del entorno. Esta conceptualización representa un avance teórico significativo en la comprensión de la agilidad organizacional en mercados emergentes. (Ghezzi et al., 2015)

Figura 2

Marco estratégico para modelo de distribución

Implicaciones teóricas: Hacia una teoría de distribución en mercados emergentes

Los hallazgos contribuyen al desarrollo de una teoría específica de distribución en mercados emergentes que se diferencia de las teorías desarrolladas para mercados consolidados en tres aspectos fundamentales:

Complejidad sistémica: Los mercados emergentes latinoamericanos presentan niveles de complejidad sistémica que requieren marcos teóricos que incorporen la interdependencia dinámica entre factores económicos, institucionales, tecnológicos y culturales. La investigación aporta evidencia de que los modelos lineales de implementación son inadecuados para estos contextos.

Resiliencia adaptativa: Los hallazgos sugieren que la resiliencia en mercados emergentes no es simplemente la capacidad de resistir disrupciones, sino la habilidad de transformar las disrupciones en oportunidades de innovación. Esta perspectiva representa un avance conceptual significativo en la teoría de resiliencia organizacional.

Legitimidad multidimensional: La implementación exitosa de nuevos modelos distributivos en Latinoamérica requiere la construcción de legitimidad no solo económica, sino también social, cultural y política. Esta multidimensionalidad de la legitimidad representa un aporte teórico relevante para la comprensión de la innovación en mercados emergentes.

Política pública y transformación sectorial: Las políticas públicas contemporáneas han evolucionado más allá de la simple provisión de infraestructura física, transformándose en catalizadores de ecosistemas de innovación distributiva (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2024). Moguillansky y Devlin (2009) documentan que las alianzas público-privadas más exitosas son aquellas que desarrollan "capacidades sistémicas" integrales, las cuales incluyen no sólo infraestructura, sino también marcos regulatorios adecuados, programas de capacitación especializada e incentivos estratégicos que generen beneficios sectoriales amplios. Esta perspectiva sistémica reconoce que la efectividad de las políticas públicas radica en su capacidad para articular múltiples dimensiones de apoyo que fortalezcan las capacidades competitivas del conjunto de actores involucrados en la cadena distributiva. La CEPAL (2015) señaló la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas de logística, pero los hallazgos de esta investigación sugieren que este cambio debe ser aún más profundo, orientándose hacia la construcción de "ecosistemas distributivos inteligentes" que integren innovación tecnológica, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

Conclusión

La implementación de nuevos modelos de distribución en Latinoamérica no solo resulta viable, sino que puede generar ventajas competitivas únicas cuando se aborda desde una perspectiva de transformación sistémica. Esta conclusión modifica fundamentalmente la narrativa tradicional que conceptualiza los desafíos latinoamericanos principalmente como obstáculos a superar, al demostrar que estos pueden constituir fuentes de innovación y diferenciación. En este sentido, las empresas que adoptaron enfoques de "transformación distributiva" —integrando hibridación estratégica, ecosistemas colaborativos, implementación tecnológica evolutiva, flexibilidad organizacional dinámica e inversión sistémica— no solo lograron superar los desafíos identificados, sino que desarrollaron capacidades que les otorgaron ventajas competitivas sostenibles.

La investigación aporta un marco conceptual específico que reconoce las particularidades de los mercados emergentes latinoamericanos, diferenciándose así de las teorías desarrolladas para mercados consolidados. Este marco integra complejidad sistémica, resiliencia adaptativa y legitimidad multidimensional como elementos constitutivos. Asimismo, estos hallazgos contribuyen al desarrollo de una teoría de hibridación estratégica que explica cómo las empresas pueden crear valor superior mediante la integración creativa de modelos globales y particularidades locales, trascendiendo la simple adaptación para aportar una conceptualización innovadora de ecosistemas distributivos que va más allá de las cadenas de suministro tradicionales, incorporando dimensiones colaborativas, tecnológicas y sociales.

Por otra parte, la investigación proporciona un marco estratégico integral que permite a los ejecutivos abordar la implementación de nuevos modelos distributivos desde una perspectiva sistémica. Las cinco dimensiones estratégicas identificadas ofrecen una hoja de ruta práctica para la transformación organizacional. No obstante, se evidencia la necesidad de políticas públicas que trasciendan la provisión de infraestructura para convertirse en arquitectos de ecosistemas de innovación. En este contexto, las políticas más efectivas son aquellas que generan capacidades sistémicas que benefician al sector en su conjunto. Consecuentemente, la participación en ecosistemas colaborativos puede permitir a pequeños y medianos distribuidores acceder a capacidades y recursos que individualmente serían inalcanzables, lo cual sugiere la implementación de estrategias específicas de asociatividad y cooperación.

En cuanto a futuras investigaciones, se identifican cuatro áreas prioritarias: Primero, se requieren estudios longitudinales que documenten los procesos de transformación distributiva a lo largo del tiempo, permitiendo así comprender mejor las dinámicas de cambio y adaptación. Segundo, resulta necesario desarrollar estudios comparativos interregionales donde se contrasten los hallazgos de Latinoamérica con otros mercados emergentes, facilitando la identificación de patrones universales y particularidades regionales. Tercero, se necesita investigación cuantitativa que permita validar y medir el impacto de las estrategias identificadas, proporcionando métricas específicas de efectividad. Finalmente, se debería examinar la sostenibilidad ambiental y social de los nuevos modelos distributivos, integrando perspectivas de responsabilidad social corporativa y desarrollo sostenible.

Se reconocen limitaciones inherentes al enfoque cualitativo-exploratorio adoptado. La dependencia de fuentes secundarias y la concentración en literatura de acceso abierto pueden haber introducido sesgos en los hallazgos. Sin embargo, la triangulación de fuentes documentales y la aplicación de principios de investigación de casos múltiples proporcionaron robustez analítica al estudio. En consecuencia, futuras investigaciones se beneficiarían de la integración de métodos mixtos que combinen análisis documental con datos primarios obtenidos a través de entrevistas, encuestas y estudios de caso en profundidad. Esta ampliación metodológica permitiría validar los hallazgos y profundizar en aspectos específicos de los procesos de transformación distributiva.

Como reflexión fundamental, la diversidad cultural de Latinoamérica, tradicionalmente conceptualizada como un desafío para la estandarización operativa, emerge como una ventaja estratégica única cuando es adecuadamente integrada en los modelos distributivos. Esta perspectiva representa un cambio paradigmático que invita a reconceptualizar la complejidad no como obstáculo, sino como fuente de innovación y diferenciación competitiva. Por consiguiente, las empresas y formuladores de políticas que abrazan esta complejidad y desarrollan capacidades para navegar y aprovechar la diversidad regional están mejor posicionados para crear modelos distributivos más resilientes, inclusivos y sostenibles. Esta conclusión no solo tiene implicaciones prácticas inmediatas, sino que sugiere direcciones prometedoras para el desarrollo futuro del sector distributivo en Latinoamérica y otros mercados emergentes con características similares.

La transformación de los modelos de distribución en Latinoamérica representa, por tanto, no solo una necesidad competitiva, sino una oportunidad histórica para desarrollar enfoques distributivos innovadores que puedan servir como referencia para otros mercados emergentes a nivel global. En última instancia, el desafío y la oportunidad radican en la capacidad de los actores relevantes para adoptar perspectivas sistémicas, colaborativas y adaptativas que permitan materializar el potencial transformador documentado en esta investigación.

Referencias Bibliográficas

Argueta, C., & Agudelo, I. (2019). Design of a methodology for the strategic management of distribution channels for consumer products companies in emerging markets. Estudios Gerenciales, 35(152), 331-342.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2018). América Latina 2030: Construyendo hoy las cadenas de suministro del futuro. https://blogs.iadb.org/transporte/es/ america-latina-2030-construyendo-hoy-las-cadenas-de-suministro-del-futuro/

Blanco, E. E., & Fransoo, J. C. (2013). Reaching 50 million nanostores: Retail distribution in emerging megacities. Beta Working Paper series, 404. Eindhoven University of Technology.

Bretos, I., Díaz-Foncea, M., & Marcuello, C. (2018). Cooperativas e internacionalización: Un análisis de las 300 mayores cooperativas del mundo. CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa, (92), 5-37.

Castrellón-Torres, J. P., Torres-Acosta, J. H., & Adarme-Jaimes, W. (2018). Modelo para la operación logística de distribución de medicamentos del programa de salud pública en Colombia. Dyna, 85 (206), 356-366.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2021). Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2020). Transformación digital en la logística de América Latina y el Caribe. CEPAL. https://repositorio.cepal. org/bitstream/handle/11362/46018/1/S2000585_es.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2017). Institucionalidad y políticas de logística: lecciones para América Latina y el Caribe del proceso implementado por la República de Corea. [Informe]. https://www.cepal.org/es/ publicaciones/43126-institucionalidad-politicas-logistica-lecciones-america-latina-caribe-proceso

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2015). Políticas de logística y movilidad para el desarrollo sostenible y la integración regional: Marco conceptual y experiencia regional. https://www.cepal.org/es/publicaciones/39427- politicas-logistica- movilidad-desarrollo-sostenible-la-integracion-regional

Dablanc, L., Giuliano, G., Holliday, K., & O'Brien, T. (2017). The urban freight landscape: Challenges and opportunities. Final Report to National Center for Sustainable Transportation. Institute of Transportation Studies, University of California, Los Angeles.

Deloitte. (2018). Regulatory productivity: Is there an answer to the rising cost of compliance? https://www2.deloitte.com/us/en/pages/regulatory/articles/cost-of- compliance-regulatory-productivity.html

Enciclopedia Latinoamericana. (2016). Diversidad cultural. En Enciclopedia Latinoamericana. https://latinoamericana.wiki.br/es/entradas/d/ diversidad-cultural

Ghezzi, A., Balocco, R., & Rangone, A. (2015). The role of a business model in shaping strategic agility: A case study. International Journal of Information Management, 35(5), 619-627

Kantis, H., Federico, J., & Ibarra García, S. (2022). La visión sistémica del emprendimiento y el ecosistema emprendedor. En D. Suárez (Ed.), Teoría de la innovación: evolución, tendencias y desafíos. Herramientas conceptuales para la enseñanza y el aprendizaje. Programa de Desarrollo Emprendedor (PRODEM), Universidad Nacional de General Sarmiento. https://prodem.ungs.edu.ar/publicaciones_prodem/ la-vision-sistemica-del-emprendimiento-y-el-ecosistema-emprendedor/

López, A., & Martínez, C. (2023). Big data analytics in Latin American distribution networks: Challenges and opportunities. Journal of Business Research, 152, 264-278.

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. (2024). Nuevos enfoques políticos para promover los ecosistemas regionales de innovación: el caso de España en el contexto de la UE. Secretaría General Técnica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2024/Mayo/ ecosistemas-innovacion.html

Moguillansky, G., & Devlin, R. (2009). Alianzas público-privadas para una visión estratégica del desarrollo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://www.cepal.org/es/publicaciones/3727-alianzas-publico-privadas- vision-estrategica-desarrollo

Pereira, G. V., Parycek, P., Falco, E., & Kleinhans, R. (2020). Smart governance in the context of smart cities: A literature review. Information Polity, 25(1), 3-20.

Ramírez, E., & Hernández, L. (2022). Digital platforms and economic inclusion in Latin American retail: A case study approach. World Development, 160, 106076.

Rojas, F., & Poveda, G. (2021). The impact of digitalization on distribution models in emerging markets: Evidence from Latin America. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 51(5), 495-515.

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence‐informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14 (3), 207-222.

UNESCO. (2012). Equidad educativa y diversidad cultural en América Latina. https://www.iiep.unesco.org/en/publication/equidad-educativa-y-diversidad-cultural-en-america-latina

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. (6th ed.). Sage Publications.